Мифологические рассказы старообрядцев Бурятии

1. Вид объекта.

Устное творчество, устные традиции и формы их выражения на русском языке, языках и диалектах народов Российской Федерации.

2. Этническая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

русские (семейские Забайкалья).

3. Языковая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

русский / южнорусский диалект

4. Конфессиональная принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (при наличии).

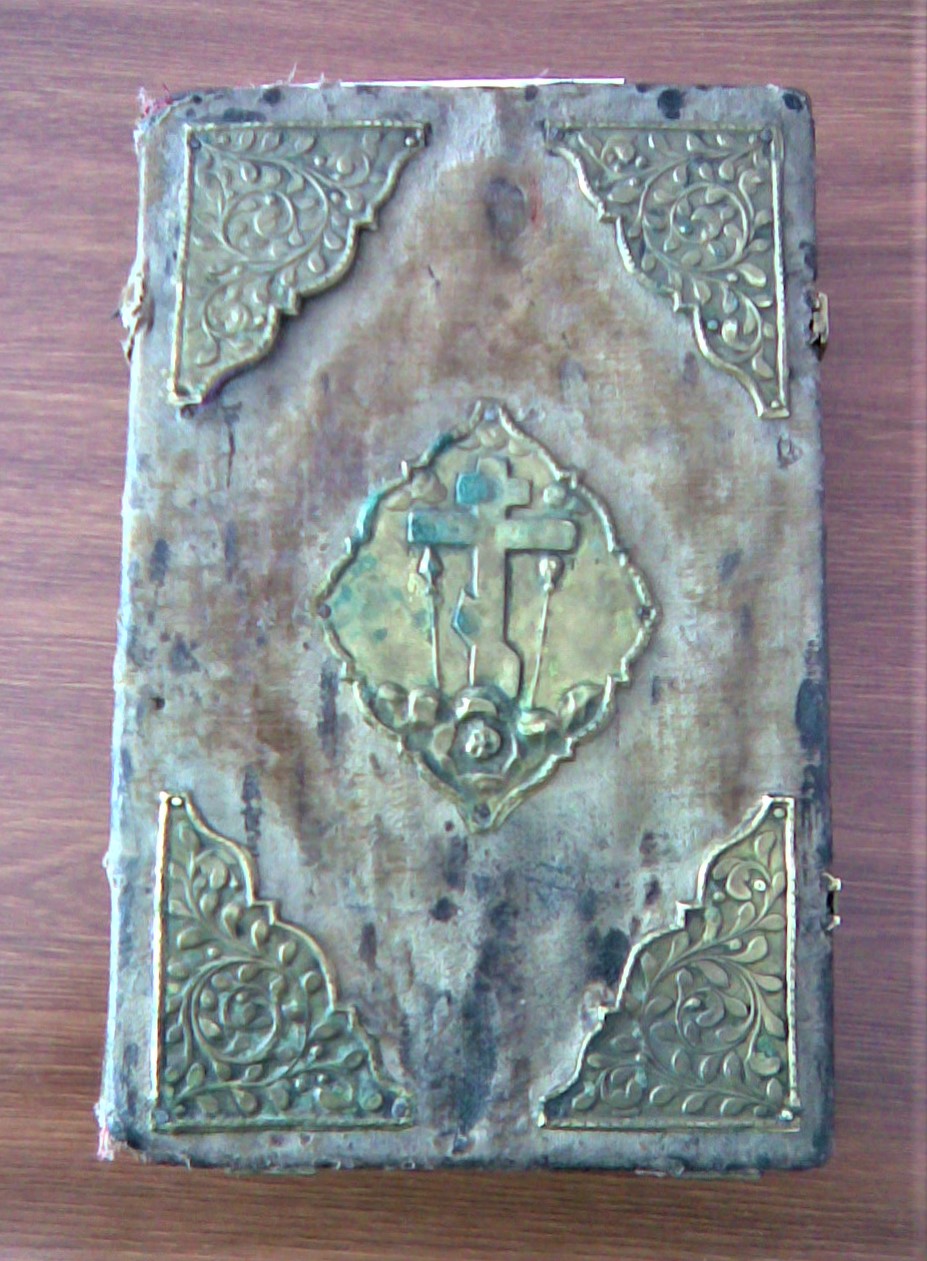

православие / старообрядчество

5. Наименование места (мест) бытования объекта.

Российская Федерация, Республика Бурятия, старообрядческие села Тарбагатайского, Мухоршибирского, Бичурского, Хоринского, Кижингинского и Кяхтинского районов.

6. Населенный пункт (населенные пункты), являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта.

Села Куйтун, Бичура, Хасурта, Убур-Киреть, Леоновка

7. Субъект (субъекты) Российской Федерации, являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта.

Республика Бурятия.

8. Географические координаты места (мест) бытования объекта.

Куйтун - 51°31′36″ с. ш. 107°45′27″ в. д.; Бичура - 50°35′11″ с. ш. 107°35′50″ в. д.; Хасурта - 52°16′53″ с. ш. 108°52′18″ в. д.; Убур-Киреть - 50°287′527″с.ш. 107°258′809″в.д.; Леоновка - 51°45′ с. ш. 109°44′ в. д.

9. Краткое описание объекта.

Мифологические рассказы (былички и бывальщины) старообрядцев Бурятии – это устные народные рассказы о встречах человека со сверхъестественными существами – духами природы (лешим, водяным, русалками), с домашними духами (домовым, банником, овинником); с проклятыми людьми, ходячими покойниками. Это и рассказы о людях, обладающих колдовскими способностями – о ведьмах, колдунах и «колдовках». В данных произведениях несказочной прозы характерна установка на достоверность повествования, о каких бы фантастических событиях и существах в них ни шла речь. Мифологические рассказы сообщают о личном опыте контакта с «иным» миром конкретного человека. Героем повествования является сам рассказчик или тот, на кого он ссылается как на участника или свидетеля события.

10. Подробное описание объекта.

Мифологические рассказы староверов Бурятии относятся к архаической части славянской культуры, они отражают дохристианские воззрения эпохи язычества, которое продолжало активно существовать в народной жизни семейских, уживаясь с христианством. Материалы фольклорных экспедиций XX – начала XXI веков дают основание говорить о том, что мифологические рассказы широко распространены у старообрядцев Бурятии. Записано множество мифологических рассказов (быличек и бывальщин), повествующих о колдунах и колдовках (ведьмах), о домашних духах – домовых, дворовых, колодезных, а также о леших и местах, где «водит». Повсеместно популярны рассказы о «ходячих покойниках», о видениях и предзнаменованиях.

Вся совокупность мифологических рассказов в соответствии с принципами систематизации несказочной прозы, разработанными в отечественной фольклористике, подразделяется на четыре тематических цикла в зависимости от главного действующего персонажа: мифологические рассказы о домовых (дворовых, колодезных, банниках); мифологические рассказы о леших и местах, где «водит»; мифологические рассказы о покойниках, о «том свете»; мифологические рассказы о людях, обладающих сверхъестественными способностями. В свою очередь по доминирующим функциям главного действующего лица мифологических рассказов в каждом тематическом цикле выделяется несколько сюжетно-мотивных групп.

При всем многообразии сюжетов в мифологических рассказах семейских Бурятии все они сводятся к нескольким типологическим ситуациям: обычно это неожиданная встреча героя с мифическим персонажем → нанесение герою вреда («порчи»), либо сообщение какой-то информации (просьбы) → спасение героя бегством или применение средств защиты, либо выполнение просьбы. Сюжетообразующая канва расширяется в зависимости от того, о каком представителе демонологических героев идет речь. Основным сюжетообразующим мотивом в мифологических рассказах о персонажах низшей демонологии является мотив встречи со сверхъестественными существами. Сверхъестественные существа или, как называют их сами семейские, «нечистая сила», подразумевают под собой бесплотные существа, олицетворяющие самое зло, исконных врагов человеческого рода: они не только наполняют пространство Вселенной, не только проникают в жилища, делая некоторые из них необитаемыми, но даже вселяются в людей, преследуя их беспрестанными искушениями. Характер «нечистой силы» приобрела в народном сознании часть бывших языческих божеств и злых духов и вполне органично вписалась в демонологию, осознаваясь как воплощение сатаны, о чем повествуется в мифологических рассказах: «Когда Господь воспылал гневом на Сатанаила и его приспешников, из ангелов превратившихся в аггелов, он повелел Архангелу Михаилу свергнуть их с небес в преисподние бездны, что и было исполнено в точности. Но часть сатанинского попала на землю в разные места: в леса, реки, на крестьянские подворья. От того с той поры пошли на земле водяные, лешие, домовые».

Народные представления о «нечистой силе» отчетливо отражают дуализм божественного и бесовского начала, которому подчинились и дохристианские верования о природных духах. Общим для всех персонажей низшей мифологии является их принадлежность к «отрицательному», «нечистому», «нездешнему», потустороннему миру (иногда более четко – к аду, преисподней) и связанная с этим противопоставленность положительному, «здешнему миру». По народным представлениям староверов, восходящим к книжной традиции (в частности по легенде о сотворении мира), «нечистая сила» создана самим Богом из ангелов-отступников, или согрешивших ангелов, изгнанных Богом с неба на землю и в преисподнюю. Или сатаной, создавшим в противоборстве с Богом свою армию «нечисти».

Существует и другое объяснение появлению демонических героев: «при столпотворении Вавилонском Бог наказал смешением языков народ, дерзнувший проникнуть в тайну величия Господа, и определил его на вечные времена стеречь воды, леса и прочее. Кто в момент наказания был в доме – сделался домовым, в лесу – лешим, в горах – горным и так далее. Но, несмотря на силу греха, раскаяние вновь может обратить злые духи в человеческие существа».

Несмотря на негативное видение старообрядцами «нечистой силы», в их мировоззрении прослеживается уважение к персонажам низшей демонологии, так как они являются хранителями дома, предупреждают о бедах, оберегают человека от напастей. Народная память сохранила немало повествований о хозяйственном и добром домовом, ухаживающим за лошадями дворовом, о благодарном лешем, избавленном человеком от беды и сполна отплатившем за это. В народном понимании сохраняется первоначальный смысл прилагательного «нечистый», которое в древности обозначало отнюдь не что-то скверное или злое – греховное, а «менее священное», более доступное для воздействия злых сил.

Современные мифологические рассказы старообрядцев Бурятии представляют собой небольшие по объему устные рассказы, повествующие о встрече человека с обитателями из иного мира (с так называемыми персонажами низшей мифологии), относящихся к персонажам, которые не имеют божественного статуса – демонам и духам, и противопоставляются высшим богам и официальному культу.«нечистой силы», В их мировоззрение прослеживается уважение к персонажам низшей демонологии, так как они являются хранителями дома, предупреждают о бедах, оберегают человека от напастей и болезней. Семейские сохранили немало повествований о хозяйственном и добром домовом, о благодарном лешем, избавленном человеком от беды. Ведущей темой в данных фольклорных произведениях старообрядцев являются нормы взаимоотношений с чужим миром. Помимо информативной и эстетической функции, мифологические рассказы семейских Бурятии несут в себе и нравственно – назидательную направленность. Рассказчики привносят в них черты этносоциального менталитета, особенности локальных традиций и элементы архаических верований, сохранившиеся в старообрядческой среде до наших дней.

Последователи старой православной веры, природные земледельцы, обладая большим сельскохозяйственным опытом, крепкой общинной сплоченностью и поразительным трудолюбием, через короткое время заслужили признание как лучшие земледельцы, а места их поселения стали житницами края.

Взаимоотношения и распорядок в семье регламентировались обычным правом, гражданскими и церковными установлениями. Преобладали равные браки. Глава семьи являлся блюстителем бытового уклада. Домочадцы беспрекословно во всем подчинялись ему, соблюдая жесткие патриархальные порядки. Авторитет хозяйки дома был достаточно высок, но жизнь невесток осложнялась множеством обязанностей, ограниченностью в правах. Важное значение придавалось трудовому воспитанию детей. Старообрядческие семьи характеризовались крепостью и верностью сторон в браке. Разводы были крайне редки.

Для семейских характерен культ чистоты духовной и физической. Чистоте помыслов соответствовала чистота тела, жилища, одежды, существовали запреты на общение с мирскими (инаковерующими) в еде, питии, любви.

В быту воспитывались эстетические идеалы староверов: представления о красоте и гармонии в природе, разумно устроенной Богом, любовь к иконе, красивому богослужению, красоте и опрятности народного костюма, фольклору, пению. Все это создавало известную гармонию отношений, уверенность в правильности выбранной старой православной веры, обрядов, формировало духовно-психологический комфорт в семье, в общине, вкупе с трудолюбием возвышало старообрядцев.

Таким образом, в основе старообрядческой фольклорной культуры лежит традиционно-бытовой культурный комплекс восточных славян, который является ядром культуры и других групп населения славянской принадлежности, но старообрядчество вплоть до середины XX в. сохраняло более ранние его формы. Семейские донесли до современности черты культуры допетровской Московской Руси, о чем говорится в работах A. M. Селищева, Л. Е. Элиасова, Ф. Ф. Болонева и других исследователей старообрядцев Бурятии. Помогал основополагающий принцип жизни старообрядцев – опора на традиции предшествующих поколений, «преданность старине, вере отцов, стремление сохранить свое лицо, свой быт и культуру». Известная замкнутость традиционной жизни старообрядцев в прошлом, наличие строгих правил и запретов в немалой степени способствовали самосохранению и выживанию корневой народной культуры, старинных ее форм и функций. Но несмотря на выраженную специфичность духовной и художественной культуры семейских Бурятии фольклор этой самобытной группы русского народа в совокупности жанров и текстов органично вписывается в общий фонд традиционного русского народно-поэтического творчества.Процессы, происходящие в русских фольклорных традициях повсеместно, характерны в своих главных выражениях и для семейских. В то же время в старообрядческой среде изначально сложился свой тип русской фольклорно-бытовой традиции.

Фольклорная культура старообрядцев данного региона несет в себе многие напластования, обусловленные пространственно-временными факторами, изменениями среды бытования (в результате неоднократного перемещения на территории европейской части России и Забайкалья, смены общественно-политических формаций).

11. Способы и формы передачи объекта.

Мифологические рассказы, как и все фольклорные жанры несказочной прозы, старообрядцы Бурятии передают от старшего поколения к молодому через семью естественным путем при бытовании в традиционной среде. Это происходит через рассказы, истории, обряды и обычаи, передаваемые от родителей к детям, от бабушек и дедушек внукам. Семья является основным источником информации о нашем прошлом и репрезентирует уникальные традиции и ценности каждого народа.

12. Сведения о носителе (носителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Хранителями мифологических рассказов являются старообрядцы (семейские) Бурятии и их потомки. Это Евдокия Антоновна Спиридонова (1914 г. р.), Улита Гавриловна Гаврилова (1921 г.р.), Анна Федоровна Зайцева (1957 г.р.), Иван Савватеевич Власов (1940 г.р.) из с. Куйтун Тарбагатайского района; Татьяна Фокеевна Иванова (1916 г.р.), Н. Ф. Ткачева (1946 г.р.) из с. Бичура Бичурского района; М. Н. Иванова (1924 г.р.), Виктор Филиппович Иванов (1966 г.р.), Ф. К. Мартыновна (1924 г.р.) из с. ХасуртаХоринского района; В. Ф. Короткова (1940 г.р.), с. Убур-КиретьКяхтинского района; А. С. Афанасьева (1926 г.р.) из с. ЛеоновкаКижингинского района и др.

13. Сведения о хранителе (хранителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Экспедиционные материалы хранятся в общем архивном фонде Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН.

14. История выявления и фиксации объекта.

Фольклорная культура старообрядцев Бурятии (семейских) как хранителей древних народных традиций представляет большой интерес. Трудами нескольких поколений ученых накапливались и систематизировались знания об истории, быте и культуре забайкальских старообрядцев, но только в 20-х гг. XX века ученые обратились к изучению фольклорной культуры семейских, отличающейся сохранностью архаических форм крестьянского фольклора, приверженностью к старообрядческому вероисповеданию. Фольклор у семейских собирался попутно этнографами, бытописателями, любителями-краеведами. Целенаправленно произведения несказочной прозы были записаны в 1959-1961 годах в экспедициях и полевых исследованиях Института этнографии АН СССР, Института истории искусств Министерства культуры СССР и Института истории, филологии и философии СО АН СССР.

В 1960-1970-х годах фольклористами Бурятского института общественных наук Сибирского отделения АН СССР (Улан-Удэ) велись интенсивные исследования фольклора семейских в старообрядческих селах Бурятии под руководством Л. Е. Элиасова. Изучал народную культуру семейских известный этнограф Ф. Ф. Болонев. Будучи выходцем из среды семейских, ученый хорошо был знаком с ее народной культурой. Им был собран большой полевой материал, в том числе и фольклорный.

На рубеже ХХ–ХХI веков возрос интерес к старообрядческой культуре, как явлению, способному противостоять все ускоряющемуся общемировому процессу унификации культуры. В 1997-2005 гг. сотрудниками и аспирантами тематической группы русского фольклора Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН под руководством Р.П. Матвеевой проводятся полевые исследования в старообрядческих селах Республики Бурятия: Гашей, Калиновка, Куготы, Никольское, Новый Заган, Старый Заган, ШаралдайМухоршибирского района (собиратели: Л.Л. Кушнарева, Р.П. Матвеева, Т.И. Матвеева, Н.А. Миронова, Т.С. Стрельникова, О.Н. Судакова); Большой Куналей, Десятниково, Куйтун, Тарбагатай Тарбагатайского района (собиратели: Л.Л. Кушнарева, Р.П. Матвеева, Т.И. Матвеева, Н.А. Миронова, О.Н. Судакова, Е.Л. Тихонова); Леоновка, Михайловка Кижингинского района (собиратели: Т.И. Матвеева, Л.Л. Кушнарева, Н.А. Миронова, Е.Л. Тихонова); ХасуртаХоринского района (собиратели: Л.Л. Кушнарева, Р.П. Матвеева, Т.И. Матвеева, Н.А. Миронова, Т.С. Стрельникова, О.Н. Судакова, Е.Л. Тихонова); Бичура, Покровка Бичурского района (собиратели: Л.Л. Кушнарева, Н.В. Лабутина-Жарникова).

Во время экспедиционных работ велась запись произведений традиционного фольклора, как бытующих в настоящее время, так и ушедших из живой традиции, но сохранившихся в памяти людей пожилого возраста. По воспоминаниям и устным рассказам-меморатам восстанавливаются бытовой контекст, формы и функции бытования фольклора в прошлом. К сожалению, случаи фиксации произведений устно-поэтического творчества в естественных условиях функционирования крайне редки. В основном запись текстового материала производилась от носителей фольклора по просьбе собирателей, поэтому существенную роль в воссоздании бытового контекста, форм и функций естественного бытования фольклорной традиции играли рассказы самих исполнителей и тех, кто был свидетелем живого исполнительского процесса либо пересказал слышанное об этом от других.

15. Источники информации об объекте.

Библиография:

Элиасов Л. Е. Русский фольклор Восточной Сибири. Часть 1: Собиратели и исследователи русской народной поэзии Восточной Сибири / Академия наук СССР. Сибирское отделение Бурятский комплексный научно-исследовательский институт. – Улан-Удэ, 1958. – 180 с.

Элиасов Л. Е. Народная поэзия семейских. – Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1969. – 175 с.

Быт и искусство русского населения Восточной Сибири. Часть 2: Забайкалье / АН СССР. Сибирское отделение. Институт истории, филологии и философии. Отделение истории. Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Министерство культуры СССР. Институт истории искусств. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1975. - 152 с., 15 л. ил.

Болонев Ф. Ф. Народный календарь семейских Забайкалья (вторая половина XIX – начало ХХ вв.). – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1978. – 159 с.

Болонев Ф. Ф. Семейские: Историко-этнографические очерки. – Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1985. – 144 с.

Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири / Академия наук СССР, Сибирское отделение, Бурятский филиал, Бурятский институт общественных наук; [составление и комментарии В. П. Зиновьева]. - Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1987. – 400 с.

Кушнарева, Л. Л. Традиционные жанры в современном фольклоре старообрядцев Забайкалья // Народная культура Сибири: научные поиски молодых исследователей. – Омск, 2002. – С. 81-85.

Кушнарева Л. Л. Традиционные жанры в современном фольклорном репертуаре старообрядцев Забайкалья // «Шастинские чтения» и «Народная культура Сибири»: Материалы XI научно-практического семинара Сибирского регионального вузовского центра по фольклору (7-12 октября 2002 г.). – Иркутск: Издательство ОмГПУ, 2002. – С. 58-69.

Кушнарева, Л. Л. Мифологические персонажи в устной прозе старообрядцев Забайкалья // Этнокультурное образование: совершенствование подготовки специалистов в области традиционных культур: Материалы IV международного симпозиума. Том II. – Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс ВСГАКИ, 2003. – С. 85-92.

Кушнарева, Л. Л. Сюжеты о колдунах в современной фольклорной прозе старообрядцев Забайкалья // Научное наследие фольклористов и литературоведов А. И. Уланова, С. П. Балдаева, Л. Е. Элиасова, Г. О. Туденова, И. А. Кима, Ц.-А. Н. Дугарнимаева: Материалы региональной научной конференции (29 июня 2004 г., г. Улан-Удэ). – Улан-Удэ, 2004. – С. 123-129.

Матвеева Р. П. Народно-поэтическое творчество старообрядцев Забайкалья (семейских). – Улан-Удэ: Издательство БГУ, 2005. – 124 с.

Кушнарева, Л. Л. Традиционные жанры в современном фольклорном репертуаре старообрядцев Забайкалья // Народная культура Сибири: Материалы Всероссийской научной конференции «Шастинские чтения» и XI научно-практического семинара Сибирского регионального вузовского центра по фольклору (7-12 октября 2002 г.). – Иркутск: Издательство ООО «Репроцентр А1», 2005. – С. 165-168.

Кушнарева, Л. Л. Сюжеты о колдунах в современной фольклорной прозе старообрядцев Забайкалья // Традиции и современные процессы в фольклоре и литературе: Материалы научной конференции. – Улан-Удэ, 2006. – Часть 1, 2. – С. 83-91.

Кушнарева Л. Л. Мифологические рассказы о лешем и местах, где «водит» в современной несказочной прозе старообрядцев (семейских) Забайкалья // Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи: Материалы V Международной научно-практической конференции, 31 мая – 1 июня 2007 г. / Правительство Республики Бурятия, Бурятский государственный университет, Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2007. – С. 435-441.

Семейские Забайкалья / Правительство Республики Бурятия, Российская академия наук. Сибирское отделение. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2007. – 200 с.

Традиционный фольклор старообрядцев Бурятии (семейских) в современном бытовании (по материалам полевых исследований конца XX – начала XXI в.) / РАН. Сибирское отделение. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии. – Улан-Удэ: Издательство БНЦ СО РАН, 2008. – 316 с.

Старообрядцы (семейские) Бурятии: Историко-культурный энциклопедический справочник / Правительство Республики Бурятия, Институт археологии и этнографии СО РАН, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Бурятский государственный университет, Национальная библиотека Республики Бурятия; научный редактор Ф. Ф. Болонев. – Улан-Удэ: Издательский Дом «ЭКОС», 2015. – 264 с.

Экспедиции:

Материалы фольклорно-археологических экспедиций по изучению русской культуры Забайкалья, собранные сотрудниками тематической группы русского фольклора Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН и автором в старообрядческих селах Мухоршибирского, Тарбагатайского, Бичурского, Кижингинского, Кяхтинского и Хоринского районов Республики Бурятия в 2000-2006 гг. (фольклорные материалы хранятся в Отделе памятников письменности Востока ИМБиТ СО РАН, ЦВРК).

ОАФ ЦВРК ИМБТ СО РАН, инв. № 5135

ОАФ ЦВРК ИМБТ СО РАН, инв. № 2624

ОАФ ЦВРК ИМБТ СО РАН, инв. № 2663

ОАФ ЦВРК ИМБТ СО РАН, инв. № 2732

16. Современное состояние объекта.

Процесс урбанизации повсеместно отрицательно сказался на формах и функциях бытования фольклора, нарушил многие существенные связи и отношения, как внутрифольклорные, так и с действительностью, привел к изменениям и свойств фольклора. Функциональность фольклора меняется не только количественно, но и характером внутренних и внешних взаимосвязей его с жизнедеятельностью народа. Но мифологические рассказы остаются в фольклоре семейских Бурятии излюбленными произведениями, несмотря на многие потери в своем функционировании.

17. Авторы (составители) материалов об объекте.

Людмила Леонидовна Кушнарёва, кандидат филологических наук, научный сотрудник ИМБТ СО РАН, начальник Центральной научной библиотеки БНЦ СО РАН.

18. Фото-, аудио- и видеоматериалы, связанные с объектом.

Фото 1. с. Новый Заган Мухоршибирского района. 2004 г. Фото Кушнаревой Л.Л.

Фото 2. Зеленкина М. П., 1948 г.р., Кушнарева Л.Л. Село Хасурта Хоринского района.

Фото 3. с. Унгуркуй Кяхтинского района. Фото Кушнаревой Л.Л.

Фото 4. Доктор филологических наук Р.П. Матвеева с исполнительницами фольклорных произведений семейских. с. Хасурта Хоринского р-на. 2004 г. Фото Кушнаревой Л.Л.

Фото 5. Ткачев Н.Ф., 1946 г.р., Кушнарева Л.Л. с. Бичура Бичурского района. 2004 г. Фото Кушнаревой Л.Л.