Традиционный женский костюм семейских (старообрядцев) Республики Бурятия: история бытования и технологии изготовления

1. Вид объекта.

Знания, выраженные в объективной форме, технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах, и стилистике их воплощения, существующих на определенной территории.

2. Этническая принадлежность носителей нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Семейские – старообрядцы Бурятии.

3. Языковая принадлежность носителей нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Русский язык.

4. Конфессиональная принадлежность носителей нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Старообрядчество.

5. Наименование мест бытования объекта.

Бичурский, Заиграевский, Кижингинский, Мухоршибирский, Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский районы и г.Улан-Удэ Республики Бурятия.

6. Населенные пункты, являющиеся местами бытования объекта.

Сёла Билютай, Бичура, Мотня, Новосретенка и Окино Ключи Бичурского района; Мухор-Тала, Новая Брянь и Унэгэтэй Заиграевского района; Леоновка, Михайловка и Новокижингинск Кижингинского района; Верхний Сутай, Калиновка, Никольск, Новый Заган и Шаралдай Мухоршибирского района; Ягодное Селенгинского района; Барыкино, Большой Куналей, Бурнашево, Верхний Жирим, Десятниково, Куйтун, Надеино, Нижний Жирим, Нижний Саянтуй, Пестерёво, Тарбагатай и Харитоново Тарбагатайского района; Зун-Хурай, Тэгда, Удинск и Хасурта Хоринского района, г. Улан-Удэ.

7. Субъект Российской Федерации, являющийся местом бытования объекта.

Республика Бурятия.

8. Географические координаты мест бытования объекта.

Бичурский район:

с. Билютай – 50°46′40″ с. ш. 107°05′49″ в. д.;

с. Бичура – 50°35′11″ с. ш. 107°35′50″ в. д.;

с. Мотня – 50°40′45″ с. ш. 107°42′54″ в. д.;

с. Новосретенка – 50°43′37″ с. ш. 107°40′52″ в. д.;

с. Окино Ключи – 50°35′56″ с. ш. 107°06′12″ в. д.;

Заиграевский район:

с. Мухор-Тала – 51°45′16″ с. ш. 108°48′40″ в. д.;

с. Новая Брянь – 51°43′14″ с. ш. 108°16′04″ в. д.;

с. Унэгэтэй – 52°06′40″ с. ш. 108°34′25″ в. д.;

Кижингинский район:

с. Леоновка – 51°45′ с. ш. 109°44′ в. д.;

с. Михайловка – 51°53′36″ с. ш. 110°28′02″ в. д.;

с. Новокижингинск – 51°37′10″ с. ш. 109°36′00″ в. д.;

Мухоршибирский район:

с. Верхний Сутай – 51°18′50″ с. ш. 107°54′15″ в. д.;

с. Калиновка – 51°16′50″ с. ш. 107°46′45″ в. д.;

с. Никольск – 51°11′16″ с. ш. 108°19′28″ в. д.;

с. Новый Заган – 51°01′39″ с. ш. 107°45′51″ в. д.;

с. Шаралдай – 51°01′32″ с. ш. 107°38′41″ в. д.;

Селенгинский район:

с. Ягодное – 51°24′05″ с. ш. 106°30′30″ в. д.;

Тарбагатайский район:

с. Барыкино – 51°14′ с. ш. 107°12′ в. д.;

с. Большой Куналей – 51°25′56″ с. ш. 107°36′20″ в. д.;

с. Бурнашево – 51°25′34″ с. ш. 107°23′04″ в. д.;

с. Верхний Жирим – 51°18′49″ с. ш. 107°13′13″ в. д.;

с. Десятниково – 51°25′00″ с. ш. 107°27′27″ в. д.;

с. Куйтун – 51°31′36″ с. ш. 107°45′27″ в. д.;

с. Надеино – 51°32′53″ с. ш. 107°40′14″ в. д.;

с. Нижний Жирим – 51°25′34″ с. ш. 107°11′54″ в. д.;

с. Нижний Саянтуй – 51°44′16″ с. ш. 107°30′44″ в. д.;

с. Пестерёво – 51°30′01″ с. ш. 107°27′49″ в. д.;

с. Тарбагатай – 51°28′50″ с. ш. 107°21′35″ в. д.;

с. Харитоново – 51°13′21″ с. ш. 106°59′57″ в. д.;

Хоринский район:

с. Зун-Хурай – 52°10′01″ с. ш. 110°03′15″ в. д.;

с. Тэгда – 52°23′51″ с. ш. 108°55′18″ в. д.;

с. Удинск – 52°09′ с. ш. 109°12′ в. д.;

с. Хасурта – 52°16′53″ с. ш. 108°52′18″ в. д.;

г. Улан-Удэ - 51°50′ с. ш. 107°37′ в. д.

9. Краткое описание объекта.

Женский костюм – уникальный символ и яркая особенность традиционной культуры семейских-старообрядцев Бурятии. Крой, шитьё, игольчатое и другое кружево, вышивка и аппликация хранят элементы народного костюма центральных, северо-западных, западных и юго-западных областей России XVII–XVIII веков, заимствованные детали из народного костюма украинцев, белорусов, поляков. Состоит из рубахи со станушкой, юбки, сарафана, пояса, запона, кички, атласа, сапог и др. Шить одежду по сложившимся веками традициям семейские продолжают до сих пор.

10. Подробное описание объекта.

Исторически старообрядцы являются хранителями древнерусской национальной культуры. В настоящее время старообрядцы компактно проживают в более 20 странах мира, многие из них – в России.

Современная крупная этническая общность на территории Республики Бурятия – семейские – являются потомками старообрядцев, сосланных в Сибирь во второй половине XVIII века. Планомерное заселение Забайкалья семейскими-старообрядцами происходило по Указу Екатерины II в русле российской государственной геополитики, они стали участниками земледельческого освоения. На новой территории проживания, за Байкалом, в иноэтническом, иноконфессиональном окружении вынужденные переселенцы не только не растеряли специфическую часть своей культуры, но и приумножили ее, сохранив для себя и своих потомков. Уклад жизни старообрядцев отличался не только от местных жителей – бурят, но и во многом – от русских старожилов Забайкалья. Периодом расцвета семейской культуры считается вторая половина XIX века. В последующие сто лет культурные традиции передавались от поколения к поколению.

В начале XXI века семейские-старообрядцы стали заметным явлением общественной жизни Республики Бурятия, представляя собой не только культурно-исторический феномен, но и пример активного сотрудничества с органами государственной власти. Возрождение древлеправославия в Республике Бурятия приходится на самые кризисные 1993-2001 годы. Этот период характеризуется ростом числа верующих, наибольшей активностью прихожан. В 2001 году в Париже духовная культура семейских была провозглашена ЮНЕСКО «шедевром устного нематериального культурного наследия человечества».

Живут они по всей республике: компактно – в Тарбагатайском, Бичурском, Мухоршибирском, Заиграевском районах и городе Улан-Удэ, дисперсно – на территории других районов и городов. И в наши дни они являются носителями уникального пласта русской культуры в условиях поли- и этноконфессиональности.

Консерватизм быта семейских-старообрядцев Бурятии, их удаленность от экономических и культурных центров явились в значительной степени причинами, объясняющими долгую востребованность и сохранность традиционного костюма. Но это не означает, что он не изменялся, как не осталась изолированной вся художественная традиция и культура этой группы. Это проявилось в сохранении и развитии традиционного великорусского (северовеликорусского) женского костюма, включающего в себя комплекс, состоящий из рубахи со станушкой, сарафана и других знаковых компонентов (пояс, запон, кичка и др.). Испытывая на себе влияние условий материнских, транзитных и принимающих территорий, а также мод разных эпох, семейский костюм, на фоне сохранения традиционной основы, приобрёл присущий только ему вид.

Поликовая рубаха со станушкой. Семейская рубаха представляет собой широкую с кошёными рукавами кофту (чехлик), с пришитой к низу сменной юбкой (станушкой). Чехлик рубахи шился из однотонного («гладкого») сатина, далембы, бязи; праздничные – из кашемира, бархата, саржи и атласа; низ рубахи, станушка, шился из хлопчатобумажной ткани – ситца, сатина, бумазеи, а в холода – из байки.

Расход ткани на чехлик составляет 2,20 м. Два полотнища, перед и спинка, сшивались между собой в плечах с помощью вставных поликов– деталей кроя в виде небольших квадратиков из той же ткани. Отличительными чертами верхней части чехлика стали: ворот-стоечка с петлями для запонки (которую позже сменила пуговица), сборки (боры) у ворота (особенно в задней части), ошлага и ластовицы на широких рукавах, сужающихся к запястью. Рукава чехлика выкраивались наискось, с клиньями под мышкой. Зауженный низ рукавов у запястья подшивался другой, более простой тканью, шириной 7-10 см, для крепости и прочности.С лицевой стороны низ рукавов расшивался вручную или строчился на швейной машине различными узорами, аппликацией в виде растительного орнамента. Нити использовались желтого или белого цвета.

Для праздничной рубахи, помимо вышивки по вороту и рукаву (которая с конца XIX – начала XX веков стала делаться машинной строчкой), отличительной чертой является яркая расшивка(выполненная игольчатым кружевом с использованием нитейразных цветов) соединяющая рукава и чехлик. Выявлено 7 разных комбинаций переплетения нитей, отражающих популярность этого декора и его территориальную специфику.В зависимости от территории, предпочтений мастерицы или заказчика, расшивка могла выполняться разными «манерами», диктовавшимися умениями и навыками мастериц конкретной территории. Поэтому чаще всего в одной местности большинство встречаемых расшивок выполнены одинаково. Фиксирование же нескольких вариантов связано с обменом (брачным или переселенческим) локальных традиций между разными деревнями. Так, в с.Билютай Бичурского района бытуют и бичурская, и тарбагатайская традиции. В с. Бичура доминирует расшивка, представляющая собой череду ярких сменяющих друг друга прямоугольников, которые на старинных рубахах стремятся к квадрату. Их количество, в зависимости от длины расшивки варьируется от 10 до 30.

Расшивка (как и вышивка) ранее имела и символическое значение, защищая женщину (здоровье вообще, и руки, в частности) во время общественных праздничных действ; по сути – выполнял магически-защитную функцию. На фоне вытеснения элементов архаического и религиозного мировоззрения светской культурой, подобные элементы костюма в большей мере стали маркером этой этноконфессиональной группы.

Уникальность расшивки семейской женской рубахи обусловлена сложностью истории семейских-старообрядцев, а также местной модой, распространенной в их среде.Подобная традиция была принесена из европейских регионов страны и получила в Забайкалье своё специфичное развитие.

Юбка – сборчатая, широкая, длиной чуть ниже колен. Шилась из шерстяных плотных тканей и бумазеи, иногда из теплой байки, обычно с рисунком в клетку, горошек или однотонной ткани темных цветов. Расход ткани на юбку составлял 3,70 м. Сшитые между собой три полосы ткани собирались в сборки, к ним пришивалась опушка по талии шириной 4-7 см, с небольшим разрезом и пуговицей на боку. В старину вместо пуговиц использовали шнурки или длинные вязки. Низ юбки с изнаночной стороны отделывался другой хлопчатобумажной тканью, шириной 8-10 см (подбойкой) и оторачивался по краю тесьмой (оторочкой). Эта отделка увеличивала долговечность носки одежды. Подол юбки украшался шёлковыми лентами в один-два ряда, так как в будничные дни женщины подтыкали переднюю часть сарафана для удобства работы и подол юбки был виден.

Сарафан – русский, лямочный, прямой, московского типа, с многочисленными сборками. В старину были распространены косоклинные сарафаны, с клиньями по бокам. Во второй половине XIX века праздничных косоклинных сарафанов уже не шили, а донашивали те, которые перешли по наследству от матери или бабушки. Прямой сборчатый сарафан вытеснил косоклинный, который теперь семейскими почти забыт. В некоторых селах еще шьют косоклинные сарафаны для «смерётной» одежды.

Расход ткани на прямой сарафан составляет 6-7 м. Обычно шился из набивных или однотонных тканей: сатина, ситца, чесучи – для буден; кашемира, шёлка, репса, канфы, куба, поплина – для праздников.

Сарафан представляет собой 4-6 прямых полотнищ, собранных мелкими сборками, отороченный на 3-5 см в ширину от верхнего края, по талии, с лямками (проймами), с разрезом и пуговицей на груди. У семейских Бичуры разрезы и пуговицы на сарафанах чаще отсутствуют. С изнаночной стороны в передней и задней частях «добрые» (из хорошей дорогой материи) сарафаны для крепости и прочности подшивались подкладомиз другого материала, шириной 70-80 см. Встречаются сарафаны полностью с подкладом. У семейских Бурятии низ сарафана дополнительно отделывался подбойкой из простых хлопчатобумажных тканей фабричного производства, шириной 20-40 см.

По краю низ сарафана отделывался узкой темной тесьмой (оторочкой). По подолу украшался лентами разной ширины и разной расцветки, в два или три ряда. Нижняя лента была широкой, выше неё вторая лента – намного уже. Допускалось украшение двумя лентами одной ширины, но разными по расцветке. Ленты обязательно отличались по цвету от сарафана. Передсарафана шился чуть выше, чем задняя часть, таким образом получался хвост.

Пояс имел не только функциональную значимость, но и символическую. Ходить без пояса считалось грехом. Пояс был обязательной частью женского и мужского костюма. И детская, и взрослая одежда всегда подпоясывалась. Старообрядцы носили два: один надевали на тело, а другой пояс носили поверх рубахи.

Пояса — изделия бранного ткачества. Это непременный и важный элемент комплекса старинной одежды с сарафаном, причем сарафаны подпоясывались ткаными поясами только семейскими Бурятии. Пояс наряду с женским головным убором стал узнаваемым символом старообрядчества Бурятии.

Пояса ткали женщины на больших деревянных ткацких станках-кроснах. Пояса изготавливаются из ярких контрастных нитей – мулине, гаруса, шерстяной пряжи, с геометрическим орнаментом в виде треугольников, зигзагов и полос. Были пояса «в кружках», так называли орнаментальный мотив – ромб, с которым, очевидно, нужно связывать и само название «кружки». Орнаментом семейских поясов является крест с загнутыми концами, нередко встречается и свастический узор. Ширина поясов была разной – от 5 до 15 см, длина составляла 2-2,5 м. На концах поясов выпускались длинные разноцветные кисти(мохры), доходившие длиной до 20-25 см.

Для поясов подбирали различные цвета. С природой нити и фактурой тесно связан цвет поясов:господствующий – красный, рядом с которым используются три дополнительных: синий, желтый, зеленый.

Семейские Бичуры ткали пояса шириной 7-10 см. Самыми совершенными и качественными были пояса, изготовленные в Куйтуне и Большом Куналее Тарбагатайского района Бурятии. Эти пояса были очень широкими, до 18 см, и очень плотными, так что булавку прикалывали с большим трудом. Куналейцы и куйтунцы даже выезжали с торговлей поясами по другим семейским селам.

Запон– передник, является обязательной деталью наряда семейской женщины, надевается поверх сарафана, спереди, на шею.Запон сшивается из двух полос, состоит из собственно передника и нагрудника. На груди и талии собирается в мелкие сборки. На талии завязывается на тесемки (вязки). В большинстве семейских сел грудка (нагрудник) запона выкраивалась отдельно из одной полосы ткани и затем пришивалась к основному фартуку. Семейские сел Новая Брянь, Мухор-Тала, Хасурта, Унэгэтэй грудкувыкраивали из двух сплошных с фартуком полос ткани. Поэтому сборок на грудке запона было очень много, главное же, этот прием намного упрощал работу портнихи.

Расход ткани на запон составляет 1,50 м. Шился он, главным образом из сатина, ситца, шелка, кашемира, поплина. Семейские женщины Бурятии украшали запон по подолу лентами в два или три ряда. С изнаночной стороны фартук подшивался более простой недорогой тканью, именуемой подкладью или подбойкой. По краю, как и сарафан, оторачивался темной тесьмой.

Кичка была принадлежностью замужней семейской женщины. Кичка среди множества форм и видов женских народных головных уборов является наиболее древней и сложной. У семейских Бурятии кичка состоит из небольшого твёрдого возвышения спереди (калтык, рожок) и задней мягкой матерчатой части, в виде шапочки, называемой задушка. Кичка затягивается вокруг головы специальным шнурком. Передняя надлобная часть кички украшалась повязкой (пояска, опояска) из бисера и перьев селезня, называемых в народе кучерями. Иногда женщины вместо бусинок пришивали по краю цветные шарики, сшитые из яркой ткани.

Решеточка– основа узора пояски может быть квадратной, ромбовидной или треугольной, в зависимости от строения ячеек сеточки. Бисерные решетки, плетеные, как и пояски, носили в качестве нагрудного украшения, завязывая на шее сзади. Они были и узкие, и широкие, носили их и молодые, и пожилые женщины. Такие же решеточки пришивали к девичьим накосным украшениям. В Мухоршибирском и Бичурском районахк пояскепришивали кучери по всему краю или только над висками по 5-6 штук.

Сверху кичка покрывалась «барсовым» (шелковым, с характерным рисунком) платком, сложенным в жгут, кашемировой шалью или атласным платком, сложенным по диагонали, концы которого перекручивались спереди на рожке кички и прятались сзади и с боков. В задней части кички, со стороны затылка, два других конца платка с кистями падали на спину, образовывая так называемый пучок.

В старину у семейских Бурятии молодухи также носили на кичках золотошвейные кокошники, а со стороны затылка –позатыльники (подзатыльники, назатыльники). Позатыльники сохранились дольше, чем кокошники, и известны семейским до сих пор. Кокошников же осталось совсем мало, большинство из них позднее было перешито на позатыльники. Последний служил не только украшением и непременным атрибутом женского головного убора, но и предохранял шаль или платок от загрязнения.

В начале XX века в селе Большой Куналей сложился свой традиционный прием повязывания кички, который быстро распространился среди семейских всего Тарбагатайского района. «Куналейским» способом повязывались только праздничные кички, повседневные же продолжали повязывать традиционно, по старинке, перекручивая узлом. Невесте и молодым женщинам в Куналее концы шали спереди, возле рожка, не перекручивались, а связывались крест-накрест другим небольшим платком, скрученным в жгут, и вновь возвращались назад. Концы малого платка также прятались с боков. От этого кичка получалась объёмной, пышной и высокой. Нужно отметить, что семейские Бичуры кашемировую или атласную шаль поверх кички перекручивали не один раз, а два или даже три, поэтому такая кичка тоже получалась очень высокой и острой.

Атлас.Платки и шали издавна были неотъемлемой частью женского народного костюма, как повседневного, так и праздничного. Уже в середине XIX века многие российские текстильные мануфактуры специализировались на выпуске платков и шалей. У семейских Бурятии известны платки фабрики Баранова, фабрики Рубачёвских из города Шуи, павловопосадские платки фабрик Лабзина и Грязнова, шали Купавинской фабрики князя Н.Б. Юсупова. Узоры полушелковых «репсовых» шалей – букеты и гирлянды, где основой являлась всё та же роза. В отличие от кашемировых и хлопчатобумажных тканей иными были фактура и колорит – резкий контраст чёрного с ярким оранжевым и синим или малиновым, зелёного с лиловым; красный с зелёным усиливался переливом блестящего шёлка тканого жаккардового узора на матовом фоне репса. Некоторые атласы по углам (одному; двум – друг напротив друга или всем четырем) имели расшивные узоры яркими шёлковыми нитками фабричным или ручным способом. Размеры атласов были разнообразны – от 1х1 м до 2х2 м. Кисти репсовых шалей были одноцветными или двухцветными: синий и оранжевый, зеленый и красный, черный и оранжевый и т.д. Атласы очень ценились семейскими и имелись в гардеробах только зажиточных крестьянок.

Гумашка— девичий головной убор семейских Западного Забайкалья, состоял из картонного (бумажного, «гумажного») или из коры березы вырезанного полумесяца, завернутого в атласную или кашемировую шаль. Девушки повязывали свернутый платок с вложенной внутрь гумашкой; его украшали святками – цветами, живыми или искусственными. В таком уборе девушки ходили гулять па Троицу, Рождество, Новый год, Крещенье и другие большие праздники. Был он и головным убором невесты. В старину на лоб спускались бисерные поднизи. Поднизи, ряски в девичьих уборах исчезли к началу XX века. В Большом Куналее девушки вплетали в косу колоколообразную кисть в виде куколки из ткани, украшенную бисером.

Курмушка(курма) — короткая, отрезная по линии талии верхняя одежда из китайской канфы, плиса или бархата темных тонов: чёрного, синего, коричневого, бордового. Низ кроился из шести клиньев, поэтому в народе её ещё называли шестиклинкой. Ворот отложной, отделка производилась чёрной шелковой или шерстяной тесьмой. В основном курмушка являлась верхней одеждой женщин, но иногда её носили и мужчины. Курмушка очень удобна в работе и повседневной жизни.

Ичиги. Один из самых распространенных видов круглогодичной обуви у всех групп русского населения Забайкалья. Их носили мужчины, женщины, дети. Ичиги шились из мягкой юфтевой кожи, с помощью деревянных колодок. Имели длинные узкие голенища, до колен и выше. У щиколотки они подвязывались ткаными на бёрдочке оборками (подвязками) или кожаными узкими ремешками. Ичиги носили и летом – с домоткаными портянками.

Сапоги– выходная праздничная обувь. Женщинам модно и престижно было иметь хромовые сапожки. При этом модно было, чтобы сапоги скрипели, и для этого под след подкладывали бересту.

11. Предметы, связанные с объектом.

Швейка – специальная конструкция для домашнего рукоделия. Ранее использовалась для выполнения расшивки рубахи. Состоит из лежачей лопасти и стоячей части (по аналогии с прялкой), с подушечкой в верхней части, к которой крепилось изготавливаемое изделие.

Бёрдочко(бердечко) – деревянная решетка с широкими тростинками, с просверленными в них отверстиями. Нити основы вдевают попеременно – то в щели между тростинками, то в отверстия. При передвижении ее вверх и вниз образуются 2 зева. С помощью берда можно выполнить пояс несколькими разными способами: заправочным узором (или впростку) и бранным перебором(узорное ткачество).

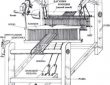

Ткацкий станок, устроенный следующим образом:

1) Рама стана, его опорно-несущая конструкция, на которой устанавливаются все рабочие части, у семейских именуется станиной. На станине крепятся два вала. Сзади –верхний вал, колода, для натягивания петель основы; спереди – нижний вал, пришва, для натягивания готового полотна. Чтобы нити основы не провисали, валы застопоривают с помощью палок. Задняя называется тормозной, а передняя – притужальник (в него входят чека, решётка (рябуха) и деревянный гвоздь). В пространстве между колодой и пришвой основа проходит через несколько приспособлений, делящих и группирующих нити основы.

2) Цены, ценовые лучинки – тонкие дощечки или палочки, по длине несколько превышающие ширину будущей ткани. Их вкладывают в зевы основы.

3) Нит – приспособление для разделения основы на зевы. Имеют вид рамок с веревочными петлями – глазками. Для простого холста требуется пара нитов. Их подвешивают к стану на сыромятных кожаных шнурах, пропущенных через блоки (покатки или покателки), чтобы они свободно двигались вверх-вниз. Управляют нитами с помощью педалей – подножек, проножек. Переступая по ним, ткач попеременно поднимает и опускает ниты; каждый раз образуется зев, в который прокидывается челнок с уточной нитью.

4) Бердо – рамка с решеткой из тонких лучинок (зубков) из камыша, между которыми проходит основа. Бердо устанавливает ширину и плотность ткани, выравнивает ход основы. Бердо вставлено в разъемную двухчастную раму – набилки. Это устройство позволяет подвесить бердо к стану, а также усиливает удар при прибивке утка. В любое время, по необходимости, бердо в набилках можно поменять. Тридцать зубов берда – пасмо. Для удобства расчёта нитей основы пасмы размечаются толстой нитью, которую пропускают через всю длину берда, отсчитывая 30 зубьев – нить пропускается под зубья. Следующие 30 зубьев – нить пропускается над зубьями и т.д. Бёрда по классификации бывают от 5- до 9-пасменных. На 5-7-пасменных бёрдах ткали половики-дорожки, на 9- и 10-пасменных – холст и рушники, полотенца, на 8-пасменном – шерстяное сукно.

12. Техники и технологии, связанные с объектом.

Расшивка рубахи. Игольчатое кружево

Расшивка праздничной женской рубахи семейской женщины представляет собой сплошное игольное кружево, которое создаётся из цветных нитей и соединяет чехлик и рукава. Она может иметь ширину от 0,5 до 2 см и длину от 30 до 60 и более см. При этом к концам она сужается. Соответственно, расшивка может охватывать всю зону сочленения рукава и чехлика или занимать только верхнюю видимую её часть. Для её создания используется швейная игла и цветные нити разных цветов, которые подбираются по принципам контрастности и гармоничного сочетания. Например, используется повторяющееся сочетание голубого, рыжего, зелёного, синего, жёлтого и красного. Нити заранее отрезаются одинаковой длины, чтобы в результате сменяющие друг друга фрагменты были одного размера.

Технология изготовления поясов

Пояса ткали на больших деревянных ткацких станках-кроснах. Мастерицы выделяли в техническом приёме изготовления поясов следующие термины: основной фон пояса – земля; узор на поясе – крючки и шагайки; контрастные кромочные узкие поля по длине всего пояса – закрайки.

Узор набирается ткачихой при помощи перебора ниток. Мешки и сукно ткут в четыре ряда и с четырьмя нитями. Ткань в таком случае получается, как бы, в «ёлочку». Основа «снуётся» на стенах на кольях или на гвоздях, на 1 м основы расходуется два катка ниток. Из 5 м один «утыкается». Основу на 50 м сновали на 10 стенах.

Для тканья на стане (иногда изготовлялся станок меньших размеров, специально для ткачества поясов) разноцветную основу навивали на заднюю колоду, нити продевали поочерёдно в нит и привязывали к переднему валу –пришве. Уточную нить сматывали в небольшой клубок, а иногда использовали челнок-иглицу, которыми обычно мужчины вязали рыболовные сети. Пояс сначала начинали ткать «впростку», меняя зев с помощью педалей-проножек. Получалось небольшое поле с рисунком в виде зёрнышек. Проткав 2-3 см, пропускался особый уток из группы толстых ниток, края которых выступали с боков. Так повторялось 3-4 раза. Это были вспомогательные нити для оформления красивых концов пояса, в виде густой длинной бахромы, или, как семейские называют, мохров. Такой приём ткачества производился и в завершение работы на другом конце пояса. Далее шел выбор узора пояса. Для образования узора выбирают нитки деревянным ножом с заостренным концом. Нож служит и бральницей, и бердом с набилками– им прибивают уток. В старину семейские мастерицы традиционно перебор нитей узора производили руками, без ножа-бральницы, прибивая и уплотняя тыльной стороной руки или используя специальную деревянную прихлопку или прибивальник. Для поясов иногда использовали те же узоры, что и для концов полотенец, с единственной разницей, что на холсте узор образует уточная нить, а на поясе – нить основы.

Работу эту мастерицы выполняют вдвоём:

1. Вкладывают в основу пару ценовых палочек, каждая фиксирует один зев. Гладкие отшлифованные дощечки цен связывают между собой на концах, чтобы не выпали.

2. Основу сперва навивают на колоду. Одна работница вращает вал. Другая расплетает сплетню-косу, натягивает основу и передвигает по направлению к себе ценовые палочки, чтобы равномерно распределить основу на валу. Работа эта кропотливая, требующая неослабного внимания, поскольку нити не должны нигде провисать. Таким образом, почти вся основа оказывается на колде. Петли на нижнем ее конце разрезают. Чтобы основа ложилась на колоду равномерно, под нити подкладывают плотную бумагу или тонкие деревянные реечки.

3. Навешивают на стан пару нитов. Чтобы заправить нити в нит, работницы садятся друг против друга: одна подает двумя пальцами нитку через петлю (глазок) нита, другая принимает ее. В один нит пропускают нечетные нити, а в другой – четные. Если забывают вдеть нитку в глазок нита или вдевают нитку из другого зева, при тканье получается брак, дорожка.

4. Нити вдевают в бердо. Здесь порядок основан не на разделении зевов, а на группировке пар нитей, образующих зев. Каждую пару нитей, четную и нечетную, пропускают в зуб между тростинками берда, пользуясь самодельным крючком – щепкой, у которой с одного края сделана зарубка. Существуют и металлические крючки.

5. Перед тем как прикрепить основу к нижнему валу (пришве), приготовляют затыкальник или фартук (запан). Это короткий кусок холста, надрезанный с одного конца и сшитый в виде 4-6 фестонов, заканчивающихся петлями. Другой конец фартука зашит, в него продевают пруток и закрепляют его на пришве. Основу соединяют с фартуком через пруток, на котором чередуются попеременно: петля затыкальника – петля основы. Эта сложная система крепления служит для равномерного натяжения основы, что особенно важно при начале тканья. Но чаще забайкальские ткачи обходились вообще без фартука (запана), прикрепляя нити основы прямо к пришве, попуская нити через горизонтальную щель.

6. Бердо вставляют в набилки, а набилки подвешивают к стану. К нитам подвязывают на шнурах педали – подножии (проножки), следя за тем, чтобы образовался зев, достаточный для прокидывания челнока, а основа натягивалась не очень сильно. С этого начинается собственно ткачество. Первые 10-20 рядов утка уходят на кромку; основа выравнивается, устанавливается нужная ширина и плотность ткани.

Технология кроя и шитья передней части кички

1. Исходный материал – ситец или бязь.Свернуть ткань втрое и тщательно прогладить утюгом.

2. Холщовую проглаженную ткань сложить втрое и вложить внутрь ситцевой ткани. Прошить повдоль 4-5 рядов, вперед иглой (стежок в стежок).

3. Одновременно стянуть все нити, образовав заготовку в виде гармошки. Верхние нити должны быть стянуты туже, нижние – слабее; должна получиться заготовка в виде «веера».

4. Холщовый прямоугольник 100х90 мм скрутить в тугой жгут, предварительно слегка смочив ткань водой.

5. Вырезать усеченный треугольник из куска холста или байки 100х50 мм. Так же скатать в тугой жгут, предварительно слегка смочив ткань водой.

6. Меньший жгут наложить на больший и сшить друг с другом. Соединить с ранее собранной «гармошкой» рожка, уложив заготовку на верх собранной «гармошки» вовнутрь. Обернуть её лишней тканью рожка. Прошить вручную дважды, прочной нитью №10.

7. Образованную заготовку перегнуть вертикально по «гармошке», сложить вдвое и верхнюю часть сшить прочной нитью №10, так, чтобы образовался рог. Чтобы он был более твердым во внутреннюю часть заливали настой хлебных отрубей. Сейчас можно использовать разведенный клей ПВА; ждать, чтобы «калтык» пропитался.

8. Образованную заготовку перегнуть вертикально по «гармошке», сложить вдвое и верхнюю часть сшить прочной нитью №10, так, чтобы образовался рог.

Технология кроя и шитья задней части кички.

1. Исходный материал – ткань (ситец) 580х350 мм. От края отступить на 100 мм, перегнуть и прошить. Противоположный край ткани «подрубить».

2. Образованную заготовку собрать по противоположным краям в складочки и пришить к готовому рожку.

3. Заготовка получается в виде шапочки. Верх задней части собрать в складочки иглой через край и оттянуть. По нижней части кички пришить шнурок (свитый или плетеный), или яркую узкую тесемку. В затылочной части кички из этого шнурка сделать 3 небольшие петли. Продеть в них длинный шнурок (при одевании кички он затягивается вокруг головы). К рожку кички для украшения в передней лобной части может быть пришита опояска из бисера и перышек.

13. Способы и формы передачи объекта.

Традиция шитья сарафана, кички, рубахи со станушкой и её расшивки, ткачества поясов передаётся через: сохранение и презентацию (в том числе публичную), интеграцию элементов старых предметов в используемый ныне костюм (например, расшивки ветхих рубах в новые). Также сохраняется производство новых предметов костюма (создание новых рубах с новыми расшивками, ткачество поясов, пошив сарафанов и др.). Основными каналами трансляции выступают: наследование, пошив, дарение, продажа, показ, изучение и обучение. Отдельной формой передачи традиции является её изучение и тематические публикации, в том числе методические рекомендации, посвящённые выполнению расшивки.

Основными институтами передачи традиции являются: семья, творческие коллективы, районные дома детского творчества, дома культуры и др.

-

Сведения о носителях нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Известными знатоками костюма семейских были Бурдуковская Агафья Антипатовна (1909 г.р.), Бурдуковский Георгий Ефимович (1902 г.р.), Бурдуковская Секлетинья Савельевна (1899 г.р.), Казазаева Федора Парфёновна (1908 г.р.), Казазаева Анна Мироновна (1926 г.р.), Мартынова Марина Ивановна (1910г.р.), Мартынова Марфа Антоновна (1905 г.р.), Серпионова Зинаида Парфёновна (1903 г.р.), Солдатова Агафья Георгиевна (1912 г.р.) из с. Хасурта Хоринского района; Кушнарёва Зиновья Демидовна (1928 г.р.) из с. Верхний Сутай Бичурского района; Афанасьев Леон Власович (1924 г.р.) из с. Куйтун и Кушнарёва Нина Георгиевна (1939 г.р.), Назарова Лукерья Потаповна (1926 г.р.) из с. Надеино Тарбагатайского района.

Сохранилась память о замечательных народных умельцах по ткачеству. Согласно опубликованным источникам особенно славились своими изделиями (поясами) Болонева Е.Е. (1860-1947), БолоневаВ.Е., ТкачёваАгафья Михайловна из с. Большой Куналей Тарбагатайского района. В с. Хасурта Хоринского района в прошлом славились ткачеством МартыноваТатьяна Парфёновна, Казазаева Акулина Григорьевна(«Мариха»), Иванова Татьяна Евтеевна («Назариха»), МартыноваФетинья Тимофеевна, ИвановаАнисья Логантьевна.

Семейские женщины ткали и самым архаичным способом опояски – на бердечке, дощечках и на ниту. Основными носителями традиции расшивки женских праздничных рубах являются бичурские мастерицы. В настоящее время таким способом ткут в с.Бичура, в основном для выставок и местного музея.Старинную технику ткачества семейских поясов освоила улан-удэнка Солдатова Ольга Сергеевна (1983 г.р., уроженка с. Хасурта Хоринского района).

В семейских селах и сегодня есть знатоки женского костюма, носители локальных традиций. Среди них: Семенова Галина Ермолаевна (1963 г.р.) из с. Никольск, Леонова Валентина Марковна (1947 г.р.), Филиппова Елена Петровна (1966 г.р.) из с. Новый Заган Мухоршибирского района; Иванов Виктор Филиппович (1966 г.р.), уроженец с. Хасурта Хоринского района; Баженова (Белых) Ефросинья Игнатьевна (1941 г.р.) из с. Бичура Бичурского района.

15. Сведения о хранителях нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Хранителями традиционного женского костюма семейских являются старообрядцы, потомки старообрядцев, организаторы школьных и церковных музеев, а также народные коллективы, использующие костюмы на своих выступлениях. В их числе: Андреева Татьяна Михайловна (1957 г.р.), из с. Шаралдай, Бурдуковская Наталья Александровна (1966 г.р.) из с. Никольск, Иванова Наталья Николаевна (1975 г.р.) из с. Новый Заган Мухоршибирского района; Ульянова Ольга Николаевна из с. Бичура Бичурского района; Хорошунова Лариса Владимировна (1957 г.р.) из с. Хасурта Хоринского района; Житкевич Марина Ефремовна из г. Улан-Удэ.

Сарафаны, рубахи с расшивкой, кички, верхняя одежда хранятся в Национальном музее Республики Бурятия (г. Улан-Удэ), Этнографическом музее народов Забайкалья (г. Улан-Удэ), Историко-краеведческом музее им. С.Ю. Широких-Полянского (с. Бичура), Тарбагатайском народном музее «Семейская старина» и музее истории и культуры старообрядцев (с. Тарбагатай), музее-усадьбе И. К. Калашникова в с. Шаралдай Мухоршибирского района, школьном краеведческом музее «Родина» Бичурской СОШ №1 (с. Бичура), школьных музеях с.Новый Заган и с.Никольск Мухоршибирского района, с.Хасурта Хоринского района и др., музее старообрядчества Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (г. Улан-Удэ).

16. История выявления и фиксации объекта.

Большой вклад в изучение материальной культуры внесли научные работы, опубликованные в сборниках научных статей по материальной культуре русского населения. Большая часть из них написана по результатам полевых экспедиций, в ходе которых был собран большой фактический материал, разнообразные сведения о числе старообрядческих селений; хотя значительная часть работ носит этнографический характер, сформулированные этими исследователями выводы не потеряли актуальности и по сей день.

В 50-е гг. ХХ века возрос интерес к вопросам социально-экономического положения крестьянства Забайкалья (в том числе старообрядчества) XVIII – первой половины XIX века. В частности, М.М. Шмулевич в связи с изучением общих проблем истории крестьянства Забайкалья касается и семейских сел на этой территории. Выделяются труды по различным аспектам старообрядческой проблематики Л.Е. Элиасова, А.А. Лебедевой, Г.И. Ильиной-Охрименко и мн. др.

Особое место в изучении истории, культуры и быта семейских принадлежит Ф.Ф. Болоневу. Его работы, опубликованные в период с середины 1970-х гг. по настоящее время, представляют собой историографическое явление в изучении старообрядцев Забайкалья. Привлекая богатый архивный и полевой материал, Ф.Ф. Болонев детально изучил причины, этапы и характер переселения староверов в Сибирь, своеобразие старообрядческой культурной среды, особенности этнокультурного взаимодействия с коренными народами.

В 1990-е гг. углубленно изучали костюм старообрядцев Бурятии О.И. Выхристюк, Т.О. Теодорович. В работе, составленной на основе материалов фольклорных экспедиций, не только описываются головные уборы, но и даются практические советы по пошиву семейского костюма. Интересному аспекту посвящены исследования 1990-х гг. Т.И. Гусейновой. В статье «Традиционный костюм семейских Забайкалья», ею исследуется декорирование, тонкие и сложные узоры вышивки костюма семейских.

С начала 2000-х гг. обстоятельному описанию и анализу разных компонентов ритуального, праздничного и обыденного семейского костюма посвящены научные статьи А.В. Кострова.

Среди современных работ исследователей Бурятии и Забайкальского края по истории народного костюма семейских можно выделить разделы, опубликованные в «Энциклопедии Забайкалья» и в историко-культурном энциклопедическом справочнике «Старообрядцы (семейские) Бурятии», а также статьи, выпущенные в связи с юбилейными конференциями по истории старообрядчества, в том числе VI международной конференции «Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи».

На современном этапе исследований традиционного костюма забайкальских старообрядцев расширился спектр публикационных возможностей: помимо традиционных бумажных носителей появляются мультимедийные и цифровые. Так, Национальной библиотекой РБ в 2001–2007 гг. выпущены СD и DVD издания «Этнокультура старообрядцев Забайкалья», а Тарбагатайским центром изучения культуры семейских создана специальная База данных «Семейский костюм». Музеем истории им.М.Н. Хангалова выпущен комплект открыток «Народный костюм семейских».

17. Источники информации об объекте.

Основными источниками стали результаты экспедиций 2022-2024 гг. по выявлению и изучению объектов нематериального культурного наследия старообрядцев семейских Забайкалья в рамках программы «Сохранение и развитие традиционной культуры старообрядцев в Республике Бурятия» в 2022-2026 гг.» Государственной программы «Культура Бурятии». Экспедиции были организованы в районы компактного и локального проживания семейских в Бурятии.

Дополнительным источником послужили опубликованные материалы экспедиций этнографов и искусствоведов 1960-х – 2000-х гг., а также коллекции семейских костюмов из фондов Национального музея Республики Бурятия, Этнографического музея народов Забайкалья и Иркутского областного краеведческого музея им. Н.Н. Муравьёва-Амурского. В работе также были использованы коллекции музеев-усадеб с. Хасурта Хоринского района, с. Шаралдай Мухоршибирского района; муниципальных и школьных музеев сёл Тарбагатай, Большой Куналей, Куйтун и Десятниково Тарбагатайского района; сел Никольск, Новый Заган Мухоршибирского района, с. Хасурта Хоринского района и др.

Публикации:

Батурина Л.Г. Выполнение расшивки в женском семейском костюме. –М.: Эдитус, 2023. –20 с.

Болонев Ф.Ф. Прядение. Ткачество и вязание у семейских Забайкалья. (XIX – начало XX вв.)// Этнография Северной Азии. –Новосибирск, 1980. –С.139–162.

Быт и искусство русского населения Восточной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1975. Ч. II. Забайкалье.

Выхристюк О.И., Теодорович Т. О. Методические указания по крою русского костюма старообрядцев Забайкалья. –Новосибирск, 1997. –35 с.

Гусейнова Т.Н. Традиционный костюм семейских Забайкалья // Традиционный фольклор в полиэтнических странах: материалы Международного научного симпозиума (28 июня – 5 июля 1998 г.). – Улан-Удэ, 1998. – Ч. 2. –С. 115–116.

Иванов В.Ф. Как цветок в янтаре. Народный костюм семейских Забайкалья.– Улан-Удэ: Издательский дом «Экос», 2018. –С. 62–68.

Костров А.В., Галданова Ю.Ю. Коллекция женских головных уборов старообрядцев-семейских в собрании Этнографического музея народов Забайкалья // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. 2022. №1(21). – С.42–50.

Костюм семейских Забайкалья [Электронный ресурс] // Семейские - староверы Забайкалья. – Режим доступа: http://www.semeyskie.ru/history_gleb.html

Кузнецова С.Г. Тектоника забайкальского старообрядческого костюма // Мир науки, культуры, образования. – 2011. –№ 3.– С. 244–246.

Кузнецова С.Г.Традиционный семейский костюм как художественный и этнографический объект // Мир науки, культуры, образования. – 2012. – № 6.– С. 394–399.

Кузнецова С.Г. Традиции в прикладном искусстве, костюме старообрядцев Забайкалья. Забайкал. гос. ун-т. – Чита : ЗабГУ, 2013. – 215 с. .

Маслова Г.С. Русский народный костюм Восточной Сибири // Этнографический сборник. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1962. – Вып. 3.– С.17–26.

Охрименко Г.И. Женский костюм семейских XIX – XX вв. и его украшения // Этнография русского населения Сибири и Средней Азии. – Москва: Наука, 1969. – С. 189–222.

Павлова Ю.В. Женский костюм семейских с. Новосретенка Бичурского района Республики Бурятия // Старообрядцы: История и современность, местные традиции русские и зарубежные связи: материалы V Международной научно-практической конференции. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. госуниверситета, 2007. – С. 234–238.

Соколова В. А. Ткачество бранных поясов: учебно-методическое пособие для учителей и учащихся 8-10 классов. – Санкт-Петербург: Союз художников, 2010. – 108 с.

Тарусская М. Г. Коллекция расписной утвари и одежды семейского населения // Быт и искусство русского населения Восточной Сибири. – Новосибирск, 1975. – Ч. 2: Забайкалье. – С. 71–80.

Этнокультура старообрядцев Забайкалья [Электронный ресурс]. – Улан-Удэ: НБ РБ, 2005. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).

18. Современное состояние объекта.

Рубаха. Современный пошив семейских рубах в селах Калиновка Мухоршибирского района, Большой Куналей и Тарбагатай Тарбагатайского района, где ворот шьётся отложной, искажает канонический приём кроя – ворот-стоечка.

На фоне того, что в большинстве районов проживания семейских она является уходящей или уже ушедшей натурой, имеющей место только в старинных костюмах, в Бичурском районе Бурятии сохраняется, изучается, используется и передаётся новым поколениям расшивка рубахи – как вид декоративного народного искусства. В результате, новые рубахи, которые шьются местными мастерицами для участников народных ансамблей и всех желающих иметь аутентичный народный костюм, украшаются настоящей семейской расшивкой.

Сарафан. В советское время сарафаны стали шить более короткими, в результате у жителей Бичурского района они доходят почти до колен. Семейские Заиграевского, Хоринского и Кижингинского районов, следуя традициям предков, до сих пор носят длинные сарафаны и ленты нашивают ниже по подолу, чем жители, например, Тарбагатайского района.

Современные участники фольклорных ансамблей Тарбагатайского района и жители сел Верхний Сутай и Калиновка Мухоршибирского района (бывшие выходцы из Большого Куналея) свои праздничные сарафаны подшивают так, что длина остается ровной спереди и сзади.

Кичка полностью переместилась в празднично-обрядовое «поле»; знания о правилах ее ношения и украшения постепенно редуцируются. Участники фольклорных ансамблей и народных хоров порой нанизывают на кички большое количество украшений, что, безусловно, дает неверное представление о традиционном головном уборе семейских женщин. «В будни носили и носят старые шерстяные небольшие платки (1,5х1,5) или просто кусок сатиновой ткани поверх кички. Иногда в будни ходят до сих пор в так называемой калмычке — небольшом платке, повязанном описанным способом вокруг головы, без кички; для сохранения видимости кички в углы платка подкладывается бумага, чтобы спереди получался «рог».

Показателем серьезного изменения традиции бытования кички можно считать головной убор, представляющий собой кичку, на которую не только намотана, но и закреплена атласная шаль, украшенная брошами. Если традиционно на голову сначала одевалась кичка, а только потом на неё наматывалась шаль, то в период фольклорного ренессанса 1990-2000-х гг., некоторые артисты народных певческих коллективов стали упрощать этот процесс и интегрировали кичку и шаль на постоянной основе. В результате убор одевается и снимается сразу весь, что удобнее для концертной деятельности, но совершенно не отвечает традиционным подходам. Тем не менее, этот предмет отражает дух своего времени (постсоветской эпохи), особенности восприятия и транслирования традиции.

В целом, сохранение феномена осуществляется благодаря разным формам бытования. В частности, этому способствует сбережение в составе старинных костюмов как части исторической памяти и культурного кода семейских. Эти костюмы сохраняются как в музейных коллекциях районного центров (Школьный краеведческий музей «Родина», Историко-краеведческий музей им. С.Ю. Широких-Полянского и др.) и сёл района (школьные и клубные музеи), так и в многочисленных «сундучных» собраниях жителей. Важной формой бытования являются изучение и обучение, которые осуществляются мастерицами, поддерживающими традицию. Это позволяет реализовывать такие формы как создание и использование в период выступления народных коллективов и других массовых культурных действ.

На фоне постепенного угасания инерции традиционной культуры не во всех районах проживания семейских и их потомков сохраняются техники и технологии воспроизводства знаковых компонентов народного костюма. И хотя он всё ещё востребован в презентационно-эстрадной деятельности, чаще всего используются или ветшающие экземпляры старинной одежды, или его новые упрощённые версии. В связи с этим имеется риск исчезновения разных компонентов и элементов, например, традиционной расшивки рубахи. Стабилизирует ситуацию сохранение этой традиции в Бичурском районе РБ, которое, тем не менее, требует внимательного отношения в целях поддержания межпоколенной трансмиссии. Поддержка этого вида народного творчества позволит как сохранить этот аутентичный объект в мемориальном и праздничном быту местного населения, так и удовлетворить потребности туристического (в сувенирном его измерении) рынка.

19. Авторы (составители) материалов об объекте.

Бураева С.В.,доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, руководитель музея Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН;

Васильева С.В., доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой теологии и религиоведения Бурятского государственного университета им.Доржи Банзарова;

Иванов В.Ф., научный сотрудник Музея старообрядчества Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова;

Костров А.В.,доктор исторических наук, профессор Иркутского государственного университета, член Комиссии по исследованию старообрядчества при Международном комитете славистов.

20. Фото-, аудио- и видеоматериалы, связанные с объектом.

1. Схемы выкроек элементов женского костюма семейских Бурятии. Рис. и пояснения В.Ф. Иванова. Улан-Удэ, 2024 г.Хранится в фондах ГАУК Республики Бурятия «Республиканский центр народного творчества».

2. Фото 1. Ткацкий стан. Рис. и пояснения В.Ф. Иванова. 2024 г.Из фондов ГАУК Республики Бурятия «Республиканский центр народного творчества».

3. Фото 2. Нож для набора узора пояса. Фото В.Ф. Иванова. 2018 г.Из фондов ГАУК Республики Бурятия «Республиканский центр народного творчества».

4. Фото 3. Прибивальник для уплотнения пояса. Фото В.Ф. Иванова. 2018 г.Из фондов ГАУК Республики Бурятия «Республиканский центр народного творчества».

5. Фото 4. Бердечко. Фото В.Ф. Иванова. 2018 г.Из фондов ГАУК Республики Бурятия «Республиканский центр народного творчества».

6. Фото 5. Иванова Н.В.в традиционном костюме семейской женщины. с.Хасурта, Хоринский район, Республика Бурятия. Фото С.В. Васильевой. 2014 г. Из фондов ГАУК Республики Бурятия «Республиканский центр народного творчества».

7. Фото 6. Иванова К.В. в традиционной женской зимней одежде (курмушке). с.Хасурта, Хоринский район, Республики Бурятия. Фото С.В. Васильевой. 2014 г.Из фондов ГАУК Республики Бурятия «Республиканский центр народного творчества».

8. Видео 1. Семенова Г.Е. демонстрирует с пояснениями составные части старинного и современного женского семейского костюма. с. Никольск, Мухоршибирский район, Республика Бурятия. Видео С.В. Бураевой. 2024 г. Из фондов ГАУК Республики Бурятия «Республиканский центр народного творчества».

9. Видео2. Леонова В.М. и Филиппова Е.П. демонстрируют составные части и комплекс семейского женского костюма, способ повязывания головного убора. Видео и фото Е.П. Филипповой, БураевойС.В. с.Новый Заган, Мухоршибирский район, Республика Бурятия. 2024 г. Из фондов ГАУК Республики Бурятия «Республиканский центр народного творчества».

10. Видео 3. Демонстрация вариантов расшивки женской рубахи бичурской традиции и станка для расшивки. Видео и фото А.В. Кострова, 2023 г., О.Н. Ульяновой, 2024 г.с. Бичура, Бичурский район, Республики Бурятия. Из фондов ГАУК Республики Бурятия «Республиканский центр народного творчества».